司马先生:135-9201-8857

李先生:132-1353-0276

司马先生:135-9208-0011

邮箱:550521164@qq.com

座机:

销售专线:

地址:洛阳市洛龙区

闻惟 ||《资治通鉴》文献研究述评

《资治通鉴》二百九十四卷,是北宋司马光与其助手刘恕、刘攽、范祖禹等历时一十九年勠力而成的一部编年体史学巨著,叙述周威烈王二十三年(前403)以迄后周显德六年(959)间史事,其取材之丰赡宏富,考订之绵密精审,素为士林所称。北宋以降,《通鉴》广为流布,对其进行注析、节抄、补阙、纠订、改撰、发覆的衍生性著作亦屡屡涌现,较典型者如史炤《通鉴释文》、王应麟《通鉴地理通释》、袁枢《通鉴纪事本末》、朱熹《通鉴纲目》、胡三省《资治通鉴音注》、严衍《资治通鉴补》、王夫之《读通鉴论》等,可见其影响深远。1 20世纪以来,《通鉴》依旧是文史学界的关注热点所在,崔万秋《通鉴研究》、柴德赓《资治通鉴介绍》、张煦侯《通鉴学》等论著已对《通鉴》的编集始末、史料渊源、撰作体例、思想意义各方面进行发凡,更有众多研究者踵继其后,深入求索,抉发幽隐,形成当下蔚为大观的“通鉴学”。

《通鉴》在现当代的大致研究状况,宋衍申、翟清福、马婧、汤勤福、卢庆辉等已有专文简要绍介2,但多限于篇目举隅,未能在为数众多的研究成果中厘清理路,实有重新检讨的必要。顷因复旦大学汉唐文献工作室承担《资治通鉴》点校本修订任务,笔者对《通鉴》文献研究有所措意,现就其编撰过程、版本流变、材料援引等问题的已有讨论试作分梳,并在学术史回溯的基础上对其主要研究进展加以归纳与评述,以期有助益于《通鉴》的进一步整理利用。需要说明的是,因中华书局点校本《通鉴》以清胡克家翻元刊胡三省注本为底本,将《通鉴考异》及胡三省《音注》以小字形式散入正文之下,故笔者拟兼及《考异》、胡注,一并阐述之。

一、《通鉴》编修相关问题

《通鉴》的正式编修始于治平三年(1066)修书局开设,先由助手刘恕(道原)、刘攽(贡父)、范祖禹(淳甫、梦得)搜采材料勒为长编,后由司马光审慎去取削成定稿,于元丰七年(1084)偕同《通鉴目录》、《通鉴考异》各三十卷一齐奏进,这一大致编撰流程已为治史者所熟知,故不烦详述。就笔者目见,学界对《通鉴》编修聚讼未已的问题主要有三:长编分修过程中的诸人分工,《通鉴》有无提纲,长编和定本之间是否存在过渡性文本(即“广本”)。

刘恕、刘攽、范祖禹三人在《通鉴》长编纂修工作中负责的具体时段,原始文献记述已见差歧。司马光《答范梦得书》(《司马文正公传家集》卷六三)有“隋以前与贡父,梁以后与道原,令各修入长编中”云云,意谓是时刘攽正着手隋以前长编,刘恕则着手五代。晁说之《送王性之序》(《嵩山文集》卷一七)云:“予早游温公之门,与公之子康公休缔交义笃。公休尝相告曰:‘《资治通鉴》之成书,盖得人焉,《史记》、前后汉则刘贡甫,自三国历七朝而隋则刘道原,唐讫五代则范纯甫,此三公者,天下之豪英也。’”则据司马康所言,魏晋至隋由刘恕负责,两汉属刘攽,范祖禹兼理五代。胡三省《新注资治通鉴序》亦称“修书分属,汉则刘攽,三国汔于南北朝则刘恕,唐则范祖禹,各因其所长属之,皆天下选也”,其说与晁氏略同。至清全祖望《通鉴分修诸子考》(《鲒埼亭集外编》卷四〇)始以司马光《答范梦得书》驳之,以为胡三省所云未足为凭。清末陈汉章《书全谢山<分修通鉴诸子考>后》3藉由《通鉴》卷首所署司马光结衔变化情况初步考定编修过程中的人事更动,并指出《答范梦得书》仅能反映熙宁间范祖禹甫入书局时的分工面貌,全氏持论不确。初,刘攽自国子直讲同修汉纪,至熙宁三年(1070),司马光出知永兴军,攽亦通判泰州,不复随书局。刘恕素擅魏晋以后事,且恕子羲仲《通鉴问疑》全述三国至南北朝,可谓其分修时段之一证。书局涣散后,恕补南康军监酒,仍就官修书,元丰元年卒。范祖禹入局***迟,且始终参修唐及五代史。陈垣《书全谢山<《通鉴》分修诸子考>后》4复对陈汉章说有所补正,认为刘恕草成五代长编后方接修三国南北朝,司马光《与刘道原书》有“道原五代长编若不费功,计不日即成”云云,又《乞官刘恕一子札子》盛赞其于五代十国之际尤为精博,故刘恕兼理五代殆无异议。概而言之,以上诸家的疑虑之处主要在于对司马光《答范梦得书》和晁说之《送王性之序》貌若抵牾的理解,其间虽互见扞格,但已然为建国以后的继续探讨奠定基础。

1961年,翦伯赞发表《学习司马光编写<通鉴>的精神——跋<司马光通鉴稿>》5一文,以胡三省序为是,俟后阎简弼《为<通鉴>的编写分工质疑》6重新揭出全祖望说,翦氏复作《为<通鉴>编写分工问题释疑》7予以反驳。又卞僧慧、赵贞信、覃保霖对翦、阎之争有所匡谬补苴8,但征引论据大略与陈汉章、陈垣旧文相重复,不赘。70年代以降,《通鉴》长编分属问题再次引起论辩。王曾瑜《关于编写<资治通鉴>的几个问题》9将《通鉴》长编修撰分为前后两段,开封时期刘攽专事汉纪,刘恕完成魏晋至隋的绝大部分,书局迁洛后,刘攽接替隋以前,刘恕则负责五代。曹家琪《<资治通鉴>编修考》10对《通鉴》撰作缘起、编写程序、书局设置、人手安排诸问题进行了详尽分析,考订更趋赅备。仓修良《<通鉴>编修的“全局副手”——刘恕》11另指出,刘恕在开封所作实为后五代长编,外放南康军时期则是梁、陈、北齐、北周、隋“前五代”。对此,王曾瑜《关于刘恕参加<通鉴>编修的补充说明》12、仓修良《读司马光<贻刘道原书>——再谈刘恕参加<通鉴>编修的几个问题》13各自重申己见,二人意见分歧主要在于对司马光“道原五代长编”的具体所指理解有异,但总体结论仍未超越陈垣旧说。稍后,这一论争暂归沉寂,彭久松、周征松、周原孙、宋衍申、施懿超、李明山等述及诸子分工14,基本不出王曾瑜、曹家琪之右。

1997年,梁太济撰《从每卷结衔看<资治通鉴>各纪的撰进时间》15一文,延续前揭陈汉章思路,参稽《涑水司马氏源流集略》等多种文献查考《通鉴》卷首结衔变化的确切时间,从而推定周、秦纪进御于治平四年五月至九月间,前汉纪于四年四月,后汉、魏纪于熙宁元年十一月前后,晋纪于熙宁四年九月至七年十一月间,宋、齐、梁、陈、隋纪于熙宁八年夏至九年秋,唐纪于元丰三年九月至六年十一月间,五代诸纪于元丰七年十一月。梁氏虽未涉及长编起草,但提示了魏、晋纪撰作并不连续这一关键细节。俟后姜鹏《<资治通鉴>长编分修再探》16于此重加检证,发现魏纪长编在开封时期成于刘攽之手,其时刘恕正专注五代,熙宁三年刘攽离开书局,晋至隋即移交刘恕,故魏、晋长编实为分属,而所谓“道原五代长编”确指刘恕外放时所整理之前五代长编无疑。该文对传世史料貌若抵牾之处进行了充分阐释,分修问题基本得以廓清。

关于《通鉴》编修的另一热点话题是《通鉴》有无总挈全书的提纲。前述翦伯赞《学习司马光编写<通鉴>的精神——跋<司马光通鉴稿>》17率先提出,现存司马光通鉴残稿(国图藏,1961年文物出版社影印)是《通鉴》的初步提纲。李正中18反对此说,认为《通鉴》的纲要当是《历年图》,残稿仅是《历年图》的提纲。卞僧慧19则认为《通鉴》在编撰过程中并不需要提纲,今见司马光手稿用以提示书吏誊抄,与编修工作无涉。张传玺20复又反驳卞说,云《通鉴》卷帙浩繁,若无提纲统领,恐有不可收拾之虞,而诸人所作丛目实乃提纲。曹家琪《<资治通鉴>编修考》重拾《历年图》说,盖因《历年图》的起讫年代、编写目的、“其天下离析之时,则置一国之年于上,而以朱书他国元年缀于其下”的编年方式及绝大部分事目都与《通鉴》相同。杨正基《<通鉴>的提纲和<通鉴>的编纂程序》21提出异议,指出《历年图》记事与《通鉴》相去甚远,“起初只是司马光自己读史时为疏理大事而作的简单年表”,附于《稽古录》奏上时也主要在于借史***,而非叙述史实;另外,杨氏以为丛目说可从,《通鉴》先编丛目,再作长编,尔后删削长编,同时改定考异及丛目,丛目的终稿即三十卷《通鉴目录》。邬国义《<宋司马光通鉴稿>研究》22对司马光手稿重加检讨,认为该手稿应是《通鉴》成书后的删削提示稿,司马光晚年曾以《通鉴》难以遍读之故删繁就简,即《通鉴举要历》之类,手稿即是这一时期的产物,前揭翦氏、李氏、卞氏诸文皆不确。宋衍申《司马光传》采信杨正基说,直陈《通鉴目录》是修改后的提纲。23李立《<通鉴目录>浅探》24反驳此论,司马光元丰七年《进书表》有“略举事目,年经国纬,以备检寻,为《目录》三十卷”云云,《通鉴目录序》亦称“今撮新书精要之语,散于其间,以为目录云”,则《目录》是依据《通鉴》而作,并非提纲,其进呈时间亦与《通鉴》同时或稍后;至于《目录》存在溢出《通鉴》或与之不相符的内容,则是《通鉴》奏进后复又修改所致。统言之,自翦氏以降,诸家相互指摘,莫衷一是,无有定论。笔者认为,上述众人对《通鉴》有无提纲问题的纠缠,或有将现代学术意义上的文献编纂学与《通鉴》修撰过程强行比附的嫌疑,在默认编年大纲存在的前提下对今见之手稿、《目录》、《历年图》等逐一排比勘验,难免出现为弥缝己说而过度阐释的弊病,因此这一问题的讨论价值似有重新思考的必要。

《通鉴》在长编和定稿之间是否存在“广本”,是又一引起争执的问题。通常认为,《通鉴》长编勒成后即由司马光直接删成定稿,但前揭曹家琪《<资治通鉴>编修考》提出,因司马光《答范梦得书》有“今寄道原所修广本两卷去”云云,自注“此即据长编录出者,其长编已寄还道原”,且《通鉴考异》五代部分屡见称引“刘恕广本”,据此推定广本是长编初步删削后的半成品,亦即长编与定稿之间的过渡文本。袁伯诚《<资治通鉴>编修考证》25予以反驳,云“广本”即刘恕五代长编的誊录本,刘恕是时外放南康军,将所作长编送至书局增抄,故司马光单独名之曰广本。杨正基26赞成曹氏说。仓修良27复又以袁氏说为是,因刘恕子羲仲《通鉴问疑》直陈“先人在书局,止类事迹,勒成长编,其是非予夺之际,一出君实笔削”,可知刘恕并未参与粗删工作;且司马光将“广本”两卷寄与初入书局的范祖禹,是提供式样,教其长编作法,如若广本即长编初删稿,也于理乖违。现今一般以“广本”为刘恕五代长编过录的副本,曹氏持论不确。

围绕《通鉴》编修展开的主要讨论大致如上所述,另有邬国义二文值得一提。其《新发现的司马光<与范梦得内翰论修书帖>考论》28从元初张氏晦明轩刻《增节入注附音司马温公资治通鉴》中发现司马光与范祖禹的又一书信,信中传递了熙宁五六年间云谲波诡的政治环境下修书局一度面临罢废危机的历史细节;《<通鉴释例>三十六例的新发现》29亦从该增节本中辑出完整修史凡例三十六例,弥补了今见《通鉴释例》散佚阙脱的遗憾。此二文为我们提示了《通鉴》研究的新思路,即从后世之诸种节本中查检《通鉴》相关文本的早期面貌,但这一探索方式亦存在辗转抄存致误及假托撰人的风险,需经仔细甄别。

二、《通鉴》版本流传问题

《通鉴》于元丰七年十一月撰进后,次年重行校定,元祐元年(1086)十月由国子监付杭州镂板,元祐七年印造毕工,此乃《通鉴》刊刻之始。章钰《胡刻通鉴正文校宋记述略·校余杂记》认为北宋时“杭本之外别有监本”,对此,高振铎《<通鉴>北宋“监本”辨》30指出,章氏所谓监本与杭本实属同一,即国子监奏敕付梓于杭州者,版成旋即运还开封庋藏。北宋本《通鉴》已不复得见,今存***早为绍兴三年(1133)两浙东路茶盐司公使库刻本,另有诸种南宋建安坊刻本、元至元二十八年(1291)魏天祐覆鹄山书院本、旧称元兴文署刻胡三省音注本(详后)、明嘉靖二十四年(1545)孔天胤刻白文本、明万历二十年(1592)吴勉学刻本、清嘉庆二十一年(1816)胡克家影元刊胡注本等,俱臻佳善。或因《通鉴》卷帙庞大,传布颇广,详尽考察其版本流传诚非易事,笔者所见仅高振铎《<资治通鉴>刊刻出版考》31一文依据诸种书目图录条列《通鉴》历代版刻情况,惜乎所述甚略。另外,陈光崇《一部<通鉴>的奇遇——兼述清初社会情弊》32阐释了铁琴铜剑楼藏元刊胡注本题跋中反映的明末清初文、严二氏二百余年间相继诵习《通鉴》的状貌。戴立强《批校本<资治通鉴>记略》33推定辽宁图书馆藏清胡克家本朱笔批校者为今人魏建功。张群《陈汉章批校本<资治通鉴>和<续资治通鉴>考述》34对浙江图书馆藏同治十年(1871)湖北崇文书局刻本的校语价值有所介绍,可参看。

日本学者尾崎康于《通鉴》版本调查用力甚勤,曾前往北京、上海、台北、东京等多地图书馆访求踏勘《通鉴》珍稀善本,其《〈资治通鉴〉的宋元版》35一文对《通鉴》宋元刊本予以详细探察,现略述如次。

首先是绍兴三年两浙东路茶盐司刊本系统,以国图藏天禄本(即《天禄琳琅书目后编》卷四载录《通鉴》二百九十四卷前附《目录》三十卷)与傅增湘双鉴楼旧藏宋百衲本为代表。天禄本名为绍兴本,但偶有慎字缺笔,且版心刊工亦见个别与南宋中期补刻眉山七史姓名相同者,表明存在少量补版。百衲本以一百七十六卷绍兴本配补其余六种南宋建本而成,其绍兴本部分间有慎字剜痕,傅氏认为系后印时剔去。若将百衲本与天禄本对勘,发现天禄本补刻远较百衲本为少,但亦有天禄本慎字缺笔而百衲本完好之例;又由钤印、版面漫漶等情况观之,二本中早印、后印叶与原刻、补刻叶交错混配,则此二本的版本构成情况实际颇为复杂。尾崎氏另指出,《四部丛刊》影印十一行本《通鉴》,所据底本由张元济自广东孔氏低价购得,与傅增湘藏百衲本中第六种大字建本肖似,号称宋刊,然行格、版式、尺寸、字体、避讳皆有少许出入,实属元覆宋椠无疑。

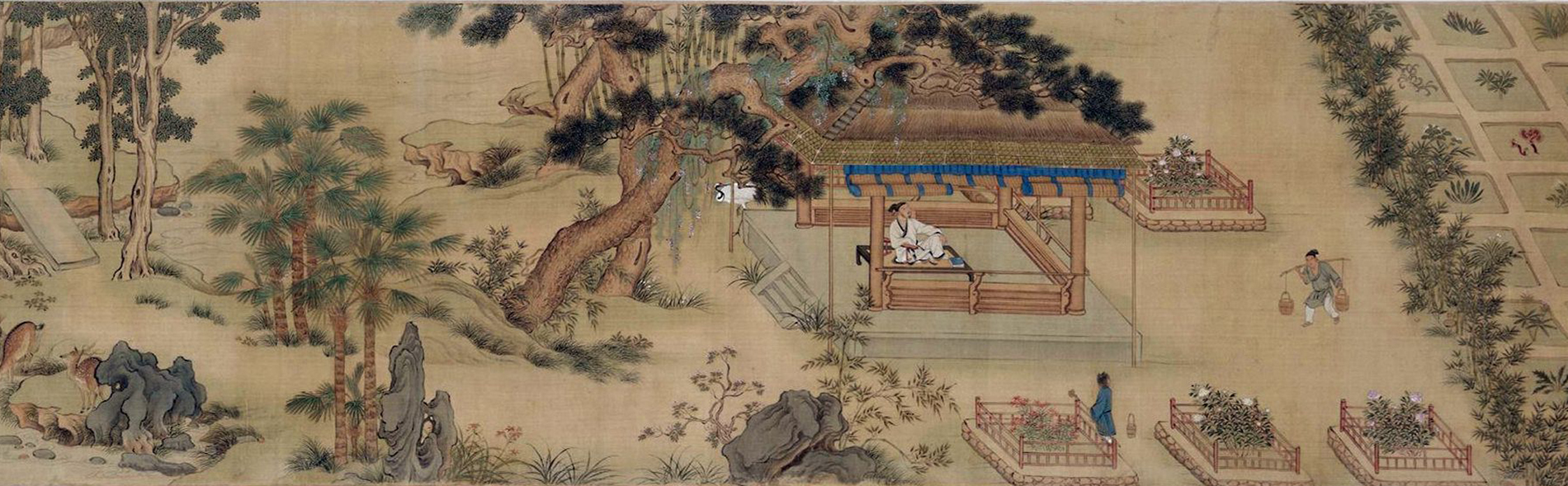

国家图书馆藏宋绍兴两浙东路茶盐司公使库刻本(中华再造善本影印)

约在南北宋之交,史炤撰有《资治通鉴释文》三十卷,是书尚存南宋绍兴刊本,即《四部丛刊》假借乌程蒋氏密韵楼据以影印者。《释文》成书不久,成都府广都县费氏进修堂将其稍事添改,夹注于《通鉴》正文之下版行,时号龙爪本。费氏本今亦散佚,南宋前期鄂州鹄山书院曾覆刻该本,元至元二十八年福建魏天祐复又覆刻鹄山书院本。台湾“中央”图书馆藏龙爪本二百五十六卷,大致断定为南宋鄂州本,又日本静嘉堂文库藏二百二十三卷,为鄂州本配补元覆刻本而成。

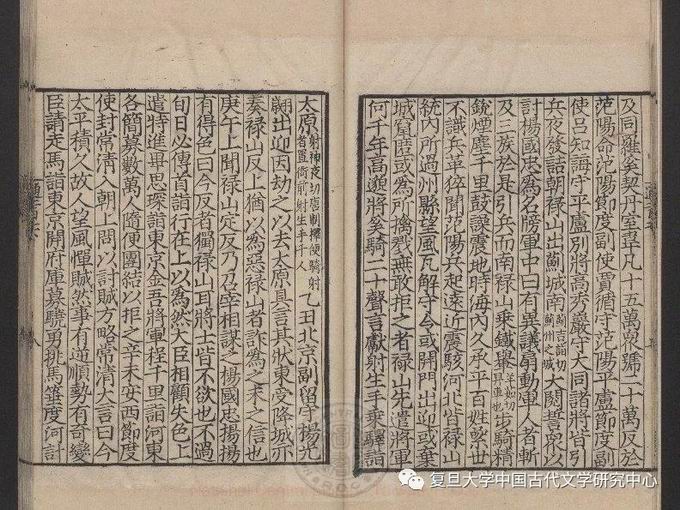

台湾“国家”图书馆藏南宋前期鄂州鹄山书院覆刻龙爪本

富于争议的是元胡三省音注本初刊于何时。按,胡注本素有兴文署本之称,盖因卷首王磐序文有“(兴文署)剡刻诸经子史版本,颁布天下,以《资治通鉴》为起端之首”云云。明黄溥《简籍遗闻》则云是书元末刊于临海,洪武初取其版藏南京国学,《四库总目提要》即因袭此说。王国维《元刊本<资治通鉴音注>跋》37亦以临海说为是,谓胡三省于至元二十二年注《通鉴》毕,其时王磐已致仕,无从撰序,且今见王序无一语及于胡注,则王序实为兴文署刊《通鉴》原书所作;检《秘书监志》,至元十年已设兴文署,则胡注《通鉴》的底本即该兴文署本,王序为后刻胡注时窜入。尾崎氏认为临海说虽有理据,但未足以令人信服,宜对今见元刊本的具体面貌详加勘核。静嘉堂文库藏胡注本二百九十四卷附《通鉴释文辨误》十二卷,为明初修补本,首有王磐序,版心刻工姓名多为三字,复见于其他元刊典籍者甚少,且已迟至至治(1321—1323)、泰定(1324—1328)、天历(1328—1330)年间。又上海图书馆藏元刊胡注本无王磐序,正文版式与静嘉堂本相同,唯留有多条胡三省识语,似接近初刊面貌。复旦大学图书馆亦藏胡注本两种,其一属元刊,似未经修补,卷首王磐序或为别本移缀,且序文叶刻工名“王昱”亦未见他载;其二为明递修本,无王磐序。综上,胡注祖本的刊刻时间依然存疑,似以元代后期为妥。

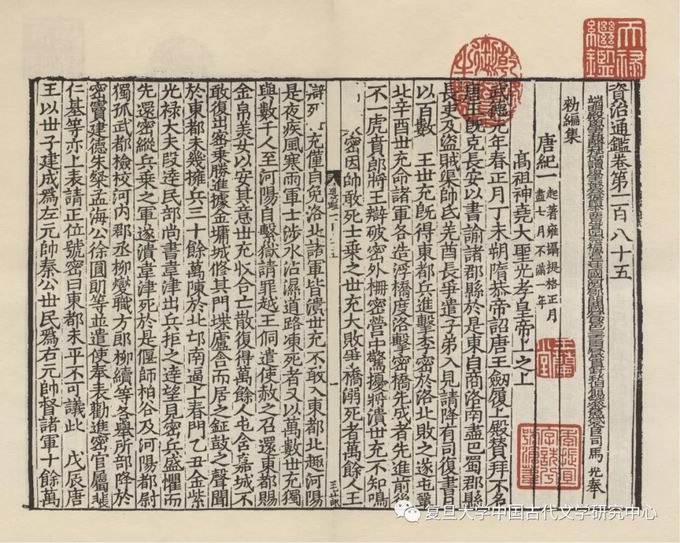

静嘉堂文库藏元刊明修胡三省音注本

尾崎氏此文查考详赡,辨析审慎,不少结论足以定谳,于《通鉴》研究意义深远。吴哲夫《元兴文署<资治通鉴>版本问题疑辨》38即踵继其研究思路,由台北“故宫博物院”藏胡注本刻工姓名入手,认定这批刻工约在大德(1297—1307)以后活跃于福建地区。吴氏进一步指出,兴文署草创不久即并入翰林院,至元二十七年复置,至治二年罢废,主要负责雕印一般文书及官府年历,无力刊刻册叶巨万的经史书籍如《通鉴》之类,由之,胡注《通鉴》的底本应是某种宋建本,王磐序亦属伪作。郭立暄则对海内外现存诸种完整元刊胡注本进行了通盘检点与排次,推定上海图书馆所藏当为初印,无补版叶,文字亦多见优长。清嘉庆二十一年胡克家覆刻本之底本则与今静嘉堂所藏本同版,胡刻本虽素受推重,实则多经填补校改,无疑折损其应有的文献价值。39

统而言之,国内学者关注《通鉴》版本较为有限,对重要刊本的版刻细节及递藏过程仍乏细致检证,对散见零本的具体价值亦少见抉发,且相关探究似有停滞之势,殊为遗憾。就笔者管见,绍兴本的箧藏与补版,无注本与《目录》之间的版本关系,《四部丛刊》本所据底本的拼凑描润等等,皆有继续考掘的必要。近年来,中华再造善本工程将国图藏绍兴本、魏天祐本及宋元递修《通鉴考异》等影印出版,嘉惠学林,但《通鉴》毕竟卷帙浩繁,通检不便,其上下求索仍仰赖于后来者。

三、《通鉴》的史源与引书

《通鉴》以引证宏富著称,司马光《进书表》自叙“遍阅旧史,旁采小说,简牍盈积,浩如烟海,抉擿幽隐,校计毫厘”,其采择甄别原始文献的大致情形可于《考异》略知一二,故而经由《考异》探察《通鉴》征引情况成为历代研究者的直接选择。在较长时间内,众人皆热衷于检讨《通鉴》的具体引书数量。南宋高似孙《纬略》卷一二首云:“《通鉴》采正史之外,其用杂史诸书凡二百二十二家。”其《史略》卷四“通鉴参据书”条则依据《考异》胪列细目二百二十六种,与前说稍有出入。《四库总目提要》沿袭《纬略》说,但误为三百二十二种。清末胡元常《新校资治通鉴叙录》检得文集以外二百七十二种。崔万秋《通鉴研究》“通鉴之蓝本参考资料”一节则云二百九十二种。张煦侯《通鉴学》第三章《<通鉴>之史料及其鉴别》云三百零二种。其后易民、蒋见元、李美月、陈光崇、高振铎、周征松、李裕民诸人对这一问题迭有纠订40,但大致思路仍不脱前人窠臼。上述诸家聚讼纷纭,主要源于《考异》多有同书异题或原书散佚无从检证之例。但需要注意的是,若史源文献无需折衷去取,便不必另作考异,故而《通鉴》编修时的参据资料必然较《考异》所引赅备许多。另一方面,《考异》亦存在不为人察的辗转援引现象,如孙文泱《<资治通鉴>史料史论转引李注裴注考》41发现,《考异》后汉部分所引谢承《后汉书》、王沈《魏书》、韦昭《吴书》、王隐《蜀记》等史籍,实为蹈袭裴松之《三国志注》及李贤《后汉书注》,上述诸书北宋时均已亡佚,《通鉴》编者并非目见原书。因此,局囿于《考异》引书名目的枚举而不考虑称引的具体情形,对《通鉴》文献价值的发掘实际全无助益。

广泛蒐集杂史家传是《通鉴》的主要特点之一,大凡可与史传互证者,《通鉴》皆详加参酌,并于《考异》注明去取因由。章群《通鉴及新唐书引用笔记小说研究》42曾对《通鉴·唐纪》征引小说现象详加举隅,其意虽在探究稗官家言与传统史学之交流,但亦可窥见《通鉴》引书之一端。

从史源学角度考察,《通鉴》在绝大多数情况下并非***手文献,陈垣于此即颇为重视。据牟润孙回忆,“如果研究唐以前的历史,学生引了《资治通鉴》,他一定要问为什么不引正史,是否只见于《资治通鉴》而正史中没有?……即使研究唐史,引《通鉴》而不检寻两《唐书》及别的书,又不说明那段材料确不见于两《唐书》、《唐会要》、《唐大诏令集》、《册府元龟》等书,也不能通过”。43又严耕望《资治通鉴的史料价值》44指出,从史料观点而言,《通鉴》战国秦汉时段多依从正史,魏晋南北朝时段所采正史以外材料已很不少,隋唐五代则广征群籍,参稽浩博,且《通鉴》所采录之原书大多业已流散,故《通鉴》于保存佚文别有贡献;此外,《通鉴》虽考辨谨严,仍不免有失当之处,故研究者利用《通鉴》时亦需审慎覆按,判断其史源文献尚存与否,避免因《通鉴》误改原书而致误。陈、严二氏所论切中肯綮,后世诸家鲜有超越其结论者。如王德保《司马光与<资治通鉴>》第六章《<资治通鉴>的史源问题》45对《通鉴》遍采群籍、舍此取彼的大致面貌有所阐释。汤勤福、吴晓琴《<资治通鉴>隋纪部分对原始史料删省问题的研究》46对《通鉴》删省原始史料(纪时、人名、官名、对话场面、诏令奏议、事件背景及过程等)的具体方法作了一些举隅与厘清。另有数篇学位论文对《通鉴》记载各时段史事所依据的材料来源进行了考索与归纳47,但概而言之,其选题旨趣与研究方法大多相类,论述亦流于笼统,创见无多,兹不详叙。

值得揭出的是陈勇对《通鉴》十六国部分史料价值的重新检证,其《<资治通鉴>十六国资料释证:汉赵、后赵、前燕国部分》、《<资治通鉴>十六国资料释证:前秦、后秦国部分》二书48指出,《通鉴》所述多有溢出《晋书·载记》的内容,很可能即源自崔鸿《十六国春秋》等后已亡佚的史籍,因此具有极高的文献价值。以是,陈氏遂将《通鉴》十六国史材料与相关传世文献逐条比勘,推究其渊源所自,并辨析诸种记载的真伪正讹,其处理方式虽乏新意,但胜在周详细致,颇值得其他断代之研究者参考。此外,靳亚娟《<资治通鉴>唐宣宗时期的史源——兼论宋敏求及其<宣宗实录>》49亦是通过《通鉴》正文与现存唐代文献的穷究比较,讨论《通鉴》在武宗以降实录阙如的情况下对晚唐史事的撰述与构建。就宣宗一朝而言,《通鉴》之编年纪日与《新唐书》本纪高度重合,而与《旧唐书》及《册府元龟》迥异,推测其或多本自宋敏求《宣宗实录》;《通鉴》亦多吸纳唐人别集及杂史小说,其中以君臣际会为主旨者尤多,展现出《通鉴》经由史料取舍对唐宣宗形象的正面塑造。该文对《通鉴》晚唐部分的文献源流作出了尝试性推考,其结论大致可从。

四、《通鉴》之纠谬订讹

《通鉴》虽考订缜密,但亦难免有所疏失。对《通鉴》及胡注之匡正渊源有自,明严衍《资治通鉴补》于《通鉴》拾遗补阙之余已见订讹,清顾炎武《日知录》“通鉴”、“通鉴注”条亦有数则辨析,又陈景云《通鉴胡注举正》一卷,钱大昕《通鉴注辩证》二卷,赵绍祖《通鉴注商》十八卷,多以校正胡注地理为其大端。今人在《通鉴》纠谬方面所获成果尤为丰硕,较典型者如岑仲勉《通鉴隋唐纪比事质疑》50、周绍良《<资治通鉴·唐纪>勘误》51,通过比勘两《唐书》等传统史料甄别《通鉴》叙事失当之处;吕叔湘《<资治通鉴>标点斠例》52,辨正点校本句读及专名线之讹;吴玉贵《资治通鉴疑年录》53则专以纠订时序干支为己务。又有众多订补专文及散见于各论著中的校勘札记,恕不一一,但因缺乏系统整理,检寻不便,且难免有讨论重出或辨析失当之例。倘能将已有校订成果重加勘核,汇集成编,将对后来之研究者大有裨益。

余论:《通鉴》研究所见传统文献学的内与外

《通鉴》文献研究的总体情况大致如上所述。概言之,在传统文献学范畴内,关涉《通鉴》编撰过程、版本流传、材料渊源等问题已基本廓清,不少结论足可定谳,但也存在论述浮泛、观点重复的普遍弊病,如何在前人研究成果的基础上另辟蹊径,有所突破,这一难题亟需学界加以省思。“通鉴学”的勃兴仰赖于《通鉴》的深入校理,而对《通鉴》文献价值的探赜索隐,亦是中古史学者面对传世文本相对匮乏的困境时达成的基本共识。

近年来,随着史料批判风潮的兴起,剖析正史文本的具体形成过程,探察史料书写背后隐匿的权力干预,已成为历史学者广泛熟习的研究理路。就《通鉴》而言,由于司马光毫不掩饰其“稽古以至治”的编纂意图,《通鉴》对原始文献的撷取、省并、改撰,无可避免地寄寓了作者的政治立场,尽管《考异》提示了《通鉴》由长编到定本的大致去取过程,《通鉴》对采录材料的增删改乙、拼凑弥合实较文本直接反映的复杂许多。换言之,《通鉴》是在高度尊重史实的前提下,将精心安排的历史细节融入整体文本的宏大叙事中,从而垂范后世。由之,通过校核《通鉴》与原始文献的异同,追溯史料取舍背后的思想动因,是探求《通鉴》历史叙事及司马光政治关怀的惯常方式,这一思路毋庸置疑建立在考镜源流的史源学基础之上。譬如姜鹏曾将《通鉴》与《通鉴纪事本末》、《资治通鉴补》的若干相应章节对勘,指出《通鉴》对原始材料貌若背离之处,很可能即隐含了编纂者表达自身施政理念的深意,且这种深切的现实关怀,常常需由多个历史事件相互照应、建立逻辑关系后方可呈现。54张耐冬则以武德九年(626)玄武门之变后诸将争功、太宗赏贤为个案,发现《通鉴》在叙事结构、细节处理与人物塑造上都存在一定的想象发明与情景创造。55学界益发熟知的是辛德勇对《通鉴》载录汉武帝“轮台诏”及戾太子巫蛊之祸的重新解读。辛氏以司马光所采为王俭《汉武故事》,鄙陋荒诞不足征,认为其“率以己意取舍史料”,是为了建构符合政治需要的汉武帝形象。56而李浩对辛氏持论的反驳亦是由史源问题入手,《通鉴》记叙汉武晚年史事多本于《史记》、《汉书》,并非小说家言,《通鉴》仅是阐释历史,断不能名之为重构。57汉武事迹虽然仅是《通鉴》叙事之一隅,但亦可反映出研究者对《通鉴》取择史料是否基于历史真实的犹疑与摇摆,以及对街谈巷语可否载入正史这一传统话题的再反思。综上,诸家不仅仅将《通鉴》目为传统信史,更乐于审视《通鉴》对习见历史细节的修订与更动,试图还原其筛选史料与书写历史的复杂图景,这一分析框架无疑超越了中国古代传统史学的保守性,为进一步开掘《通鉴》文本背后的丰富内涵提供了可能。

但需要注意的是,由于《通鉴》对史源材料的裁剖改撰往往被解读为微言大义,别有寄托,这一研究模式是否存在削足适履、过度阐释的弊病,颇值得学界省思。《通鉴》的写作受制于编年体裁的掣肘,其更动原始文献的行为是否皆出于政治关怀的需要,而并非仅是作者遣词行文的习惯偏好,或可怀疑。另一方面,固定化的研究范式亦导致了结论的趋同,众人对《通鉴》文本成立过程的追索堪称精细,但***终往往集中于司马光的治道思想与现实投射,显得索然寡味。要之,尽管史料批判为《通鉴》史家指示了立足于传统文献学之上的新思路,其当下的具体研究仍有裹足不前的寥落态势。对《通鉴》文本重加还原与检讨,突破惯有范式的瓶颈,寻求新的探索途径,是历史学者须要自觉追求的方向所在。

注释

1.关于《通鉴》的历代传播与接受,详参傅骏《金元通鉴学之研究》,复旦大学博士学位论文,2007;左桂秋《明代通鉴学研究》,中国海洋大学出版社,2009;王彦霞《清代通鉴学研究》,人民日报出版社,2006。又,学苑出版社1998年整理影印有《通鉴史料别裁》二十册,蒐辑诸家《通鉴》研究成果,可备观览。

2.宋衍申《<资治通鉴>研究概述——为<通鉴>修成九百年而作》,收入刘乃和、宋衍申编《<资治通鉴>丛论》,河南人民出版社,1985,第1—45页;翟清福《近四十年来台湾<资治通鉴>研究概述》,《中国史研究动态》1993年第11期,第16—21页;马婧《二十世纪五十年代以来“通鉴学”研究述评》,《历史文献研究》第25辑,2006,第406—419页;汤勤福、李日升《近三十年来大陆地区<资治通鉴>研究述评(1983—2011)》,《史学史研究》2011年第4期,第27—36页;卢庆辉《近三十年来台湾地区<资治通鉴>研究述评(1986—2015)》,《历史文献研究》第38辑,2017,第379—387页;卢庆辉《近年来大陆地区<资治通鉴>研究概述(2011—2017)》,《宋史研究论丛》第24辑,2019,第452—464页。

3.陈汉章:《书全谢山<分修通鉴诸子考>后》,《缀学堂初稿》卷四,收入《陈汉章全集》第十八册,浙江古籍出版社,2014,第631—633页。

4.陈垣:《书全谢山<《通鉴》分修诸子考>后》,原刊《大公报》1947年2月12日,收入《陈垣史源学杂文》,人民出版社,1980,第47—51页。

5.翦伯赞:《学习司马光编写<通鉴>的精神——跋<司马光通鉴稿>》,《人民日报》1961年6月18日。

6.阎简弼:《为<通鉴>的编写分工质疑》,《人民日报》1961年8月10日。

7.翦伯赞:《为<通鉴>编写分工问题释疑》,《人民日报》1961年8月18日。

8.卞僧慧:《关于<资治通鉴>的几个问题》,《光明日报》1961年10月16日;赵贞信:《<资治通鉴>的编纂》,《文汇报》1961年11月12日;覃保霖:《关于<通鉴>编写的分工问题》,《广西日报》1962年9月26日。

9.王曾瑜:《关于编写<资治通鉴>的几个问题》,《文史哲》1977年第3期,第85—91页。

10.曹家琪:《<资治通鉴>编修考》,《文史》第五辑,1978,第63—89页。

11.仓修良:《<通鉴>编修的“全局副手”——刘恕》,《中国历史文献研究集刊》***集,湖南人民出版社,1980,第212—218页。

12.王曾瑜:《关于刘恕参加<通鉴>编修的补充说明》,《文史哲》1980年第5期,第61—63页。

13.仓修良:《读司马光<贻刘道原书>——再谈刘恕参加<通鉴>编修的几个问题》,《杭州大学学报》1981年第3期,第64—68页。

14.彭久松:《<资治通鉴>五代长编分修人考》,《四川师院学报(社会科学版)》1983年第1期,第54—58页;周征松:《<资治通鉴>编撰论略——为<资治通鉴>成书九百周年而作》,《山西师院学报》1984年第3期,第27—32页;周原孙:《范祖禹与<资治通鉴>》,《社会科学研究》1988年第3期,第104—106页;宋衍申:《司马光传》,北京出版社,1990,第353—360页;施懿超:《范祖禹与<资治通鉴>》,《史学史研究》1991年第3期,第78—80页;李明山:《刘恕与<资治通鉴>的编纂》,《史学月刊》1993年第4期,第24—29页。

15.梁太济:《从每卷结衔看<资治通鉴>各纪的撰进时间》,《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》1997年第5期,第99—104页。按前揭陈汉章等已注意到《通鉴》卷首结衔对讨论《通鉴》具体编修过程的重要价值,但诸人考索皆未及梁氏此文之详尽绵密。又朱振宏《司马光<资治通鉴目录>各卷进呈时间小考》(《史学史研究》2018年第3期,第102—110页)亦是因循这一思路而作。

16.姜鹏:《<资治通鉴>长编分修再探》,《复旦学报(社会科学版)》2006年第1期,第10—15页。

17.翦伯赞:《学习司马光编写<通鉴>的精神——跋<司马光通鉴稿>》,《人民日报》1961年6月18日。按,赵前《国家图书馆藏<资治通鉴稿>残卷浅述》(《版本目录学研究》第四辑,2013,第179—186页)对手稿所见宋元诸人题跋及钤印有具体介绍,可参看。

18.李正中:《关于<宋司马光通鉴稿>质疑》,《天津日报》1961年9月6日。

19.卞僧慧:《关于<资治通鉴>的几个问题》,《光明日报》1961年10月16日。

20.张传玺:《<资治通鉴>是怎样编写的——读司马光<答范梦得>书后》,《光明日报》1961年12月20日。

21.杨正基:《<通鉴>的提纲和<通鉴>的编纂程序》,《中国史研究》1982年第1期,第136—143页。

22.邬国义:《<宋司马光通鉴稿>研究》,载刘乃和、宋衍申主编《司马光与资治通鉴》,吉林文史出版社,1986,第144—174页。

23.宋衍申:《司马光传》,第361页。

24.李立:《<通鉴目录>浅探》,《晋阳学刊》1992年第6期,第47—50页。

25.袁伯诚:《<资治通鉴>编修考证》,《固原师专学报(社会科学版)》1981年第2期,第77—90页。

26.杨正基:《<通鉴>的提纲和<通鉴>的编纂程序》,《中国史研究》1982年第1期,第136—143页。

27.仓修良:《<通鉴>编修的“全局副手”——刘恕》,《中国历史文献研究集刊》***集,湖南人民出版社,1980,第212—218页。

28.邬国义:《新发现的司马光<与范梦得内翰论修书帖>考论》,《华东师范大学学报(哲社版)》1988年第1期,第117—126页。

29.邬国义:《<通鉴释例>三十六例的新发现》,《史林》1995年第4期,第1—19页。

30.高振铎:《<通鉴>北宋“监本”辨》,《古籍整理与研究》1987年***期,上海古籍出版社,第49—51页。按王国维《两浙古刊本考序》前已指出“及宋有天下,南并吴越,嗣后国子监刊书,……若《资治通鉴》,……皆下杭州镂板。北宋监本刊于杭者,殆居泰半”,《观堂集林》卷二一,河北教育出版社,2001,第517页。

31.高振铎:《<资治通鉴>刊刻出版考》,载刘乃和、宋衍申主编《司马光与资治通鉴》,第255—273页。

32.陈光崇:《一部<通鉴>的奇遇——兼述清初社会情弊》,收入氏著《通鉴新论》,辽宁教育出版社,1999,第161—180页。

33.戴立强:《批校本<资治通鉴>记略》,《古籍整理研究学刊》2006年第2期,第85—86页。

34.张群:《陈汉章批校本<资治通鉴>和<续资治通鉴>考述》,《古籍整理研究学刊》2009年第4期,第14—22页。

35.尾崎康「宋元刊資治通鑑について」『斯道文庫論集』23辑、1988年、171—224頁。该文现由乔秀岩译并附注,刊《文史》2020年第4辑,中华书局,第147—190页。

36.值得一提的是,敦煌莫高窟北区B137窟曾出土11片《通鉴》残片,依据版式可知亦属该元覆宋刊无音注本系统,参徐畅《莫高窟北区石窟所出刻本<资治通鉴>残片考订》,《敦煌研究》2011年第5期,第67—72页。

37.王国维:《元刊本<资治通鉴音注>跋》,《观堂集林》卷二一,第517—518页。

38.吴哲夫:《元兴文署<资治通鉴>版本问题疑辨》,《故宫学术季刊》2002年第二十卷第二期,第25—36页。

39.郭立暄:《元本资治通鉴》序言,国家图书馆出版社,2020;又同氏《元本〈通鉴〉胡注校余述略》,《文史》2020年第3辑,中华书局,第157—186、234页。

40.易民:《读<通鉴考异>札记三则》,《山东大学学报》1963年第4期,第53—64页;蒋见元:《读<资治通鉴考异>》,《华东师范大学学报(哲社版)》1981年第2期,第59—63页;李美月:《通鉴考异引书考》,中国文化大学博士学位论文,1982;陈光崇:《张氏<通鉴学>所列<通鉴>引用书目补正》,载刘乃和、宋衍申主编《<资治通鉴>丛论》,第173—182页,该文后收入《通鉴新论》,题《<通鉴>引用书目探究》,第127—136页;高振铎:《<通鉴>参据书考辨》,载刘乃和、宋衍申主编《<资治通鉴>丛论》,第183—202页;周征松:《<资治通鉴考异>所见书目检核——与陈光崇、高振铎二先生商榷》,《山西师范大学学报(社会科学版)》1986年第3期,第101—103页;李裕民:《四库提要订误(修订版)》,中华书局,2005,第41-45页。

41.孙文泱:《<资治通鉴>史料史论转引李注裴注考》,载《庆祝宁可先生八十华诞论文集》,中国社会科学出版社,2008,第56—79页。

42.章群:《通鉴及新唐书引用笔记小说研究》,台北:文津出版社,1999。

43.牟润孙:《励耘书屋问学回忆——陈援庵先生诞生百年纪念感言》,载陈智超编《励耘书屋问学记:史学家陈垣的治学(增订本)》,北京:三联书店,2006,第73页。

44.严耕望:《资治通鉴的史料价值》,收入《严耕望史学论文集(下)》,上海古籍出版社,2009,第1163—1177页。

45.王德保:《司马光与<资治通鉴>》,中国社会科学出版社,2002,第273—330页。

46.汤勤福、吴晓琴:《<资治通鉴>隋纪部分对原始史料删省问题的研究》,《北朝研究》第六辑,2008,第213—222页。

47.如杨英姿《<资治通鉴>东晋部分史源研究》,上海师范大学硕士学位论文,2006;余璐《<资治通鉴>宋纪、齐纪部分编撰及史源情况简论》,上海师范大学硕士学位论文,2007;熊展钊《<资治通鉴·唐纪>史源研究》,华中师范大学博士学位论文,2017,等。

48.陈勇:《<资治通鉴>十六国资料释证:汉赵、后赵、前燕国部分》,中国社会科学出版社,2010;《<资治通鉴>十六国资料释证:前秦、后秦国部分》,中国社会科学出版社,2015。又,二书序言曾单独发表,同氏《重温<通鉴>——以十六国史料为线索》,《文史》2009年第3辑,第95—110页;《<通鉴>载十六国史的史料价值》,《史学史研究》2013年第3期,第103—112页。

49.靳亚娟:《<资治通鉴>唐宣宗时期的史源——兼论宋敏求及其<宣宗实录>》,《文史》2019年第4辑,第119—153页。

50.岑仲勉:《通鉴隋唐纪比事质疑》,中华书局,1964。

51.周绍良:《<资治通鉴·唐纪>勘误》,北京师范大学出版社,2001。

52.吕叔湘:《<资治通鉴>标点斠例》,收入《吕叔湘语文论集》,商务印书馆,1983,第210—245页。

53.吴玉贵:《资治通鉴疑年录》,中国社会科学出版社,1994。

54.姜鹏:《<资治通鉴>文本的内外语境——兼说<通鉴纪事本末>的体裁障碍》,《学术研究》2011年第12期,第111—120页;《司马光施政理念在历史编纂中的表达——从<资治通鉴补>对原作的改动说起》,《复旦学报(社会科学版)》2015年第2期,第22—34页。

55.张耐冬、刘后滨:《<资治通鉴>叙事中的史事考订与历史重述——基于唐太宗即位之初“诸将争功”事件书写的个案分析》,《中国人民大学学报》2017年第1期,第2—10页。

56.辛德勇:《汉武帝晚年政治取向与司马光的重构》,《清华大学学报(哲社版)》2014年第6期,第5—50页。

57.李浩:《“司马光重构汉武帝晚年政治取向”说献疑——与辛德勇先生商榷》,《中南大学学报(社会科学版)》2015年第6期,第216—221页。

【本文原刊《唐宋历史评论》第八辑,2021年。感谢复旦大学中文系博士生闻惟授权发布。】

司马先生:135-9201-8857

李先生:132-1353-0276

司马先生:135-9208-0011

邮箱:550521164@qq.com

销售专线:

地址:洛阳市洛龙区